Los dinamismos familiares finalmente dan cuenta de aspectos vinculares, muchas veces inconscientes, que también a menudo se han transmitido de generación en generación de manera igualmente inconsciente. Cualquier trastorno mental de esta forma es un monumento, el testimonio de lo que es un conflicto en las dinámicas familiares, el testimonio de que existe un estilo que ya no funciona, que debe ser interrogado. Desde este punto de vista, un trastorno mental en una persona la hace en sí misma un síntoma, al padecer un malestar que por definición siempre refiere a otra cosa.

En contextos de salud pública, de salud mental en general, e incluso en la vida cotidiana, nos encontramos a menudo con los llamados Trastornos de Personalidad.

Estos nunca dejan de tener dificultad en la clínica, ya que nunca se sabe dónde comienzan y dónde terminan.

No obstante, más allá de esta madeja enredada en términos diagnósticos, quería referirme en mayor medida a lo que conlleva dicha condición en sus términos clínicos.

La personalidad puede definirse en términos sencillos como el resultado de una interacción entre el carácter -la genética- y los factores ambientales. En términos psicoanalíticos, es el resultado de la interacción entre nuestras pulsiones e instintos y los límites sociales que encontraremos ante dichas tendencias. A fin de cuentas, en la personalidad existe un aspecto estático, de ciertas predisposiciones genéticas, y un aspecto dinámico, moldeable, que depende en importante medida de nuestros vínculos, interacciones, experiencias tempranas y significativas.

En este sentido, no deja de ser cuestionable el que se diga que alguien tiene una personalidad, y en este mismo orden de cosas el decir que alguien tiene un trastorno de personalidad. Estos dichos quedan como una marca más bien estática, que no considera el aspecto dinámico que inevitablemente conlleva el admitir que una persona nació así, o que tiene algo que acarreará para siempre, del mismo modo que si se tuviese una enfermedad congénita.

En este artículo quiero referirme justamente a esta idea, de que tanto en la clínica como en la vida cotidiana no siempre se considera a la nomenclatura trastorno de personalidad como tratándose de una lábil inscripción, de quien lleva el trastorno, en el otro. En primera instancia de un otro primordial, luego de muchos otros que no vienen sino a reeditar el vínculo primordial con este Otro.

Cuando las familias consultan por un TDP aparece rápidamente esta idea del “tumor”, de algo que hay que sanar, del “gen malo” que a dicha persona de la familia “le tocó”. Este enfoque del malestar deja depositada en el profesional la responsabilidad de la mejoría, al mismo tiempo que se lo imposibilita, al no verse involucrados los miembros de la familia en los aspectos dinámicos del malestar en cuestión.

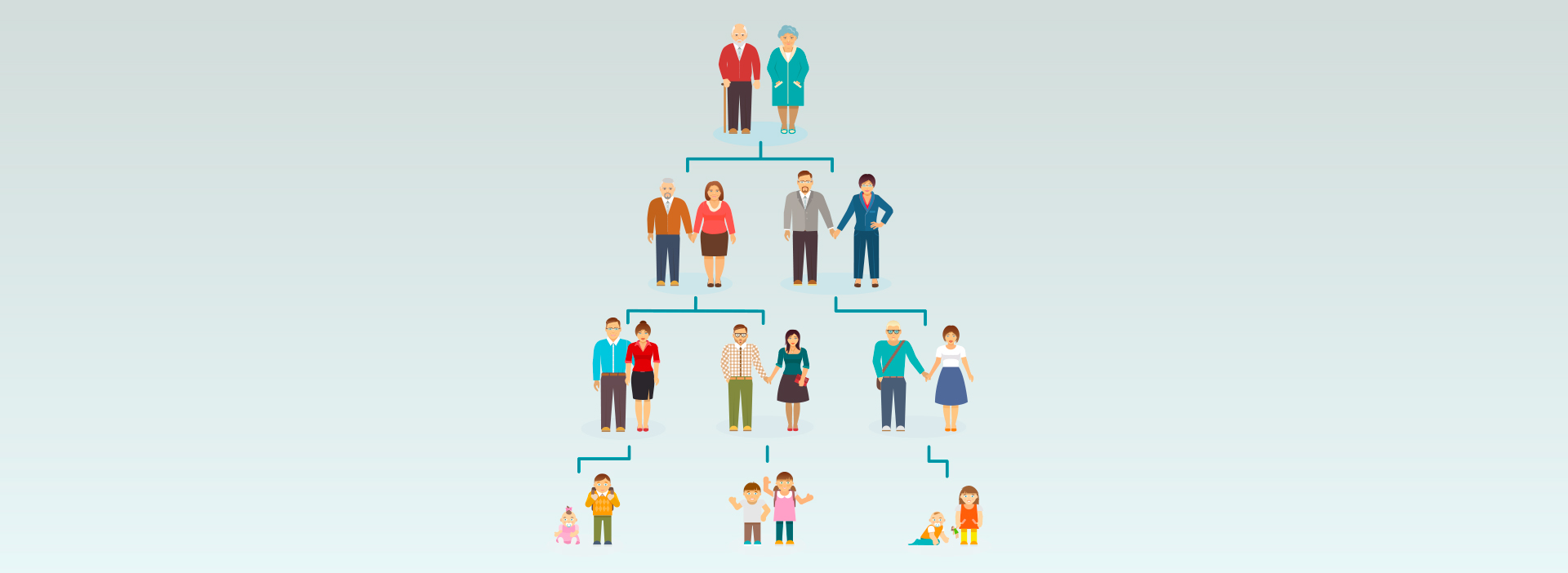

Los dinamismos familiares finalmente dan cuenta de aspectos vinculares, muchas veces inconscientes, que también a menudo se han transmitido de generación en generación de manera igualmente inconsciente. Cualquier trastorno mental de esta forma es un monumento, el testimonio de lo que es un conflicto en las dinámicas familiares, el testimonio de que existe un estilo que ya no funciona, que debe ser interrogado. Desde este punto de vista, un trastorno mental en una persona la hace en sí misma un síntoma, al padecer un malestar que por definición siempre refiere a otra cosa. Una herida profunda que probablemente por generaciones no ha podido ser tramitada.

El síntoma es síntoma cuando lo que se lleva en el cuerpo no ha sido atravesado por el lenguaje. Hay algo que yo no puedo nombrar, y en última instancia hay algo que otros no me han podido nombrar. La fuerza del conflicto que conlleva el síntoma es suficiente para no tener acceso a la palabra.

En la clínica siempre nos encontramos en el campo de lo no dicho, de lo no explicitado. Por esto es que la característica común a los TDP es la angustia flotante, sensación desagradable que no se sabe qué es. Muchos habrán escuchado de los “cortes”, autoagresiones en la adolescencia. Justamente la necesidad de cortarse surge de la necesidad de nombrar el dolor, de darle un objeto concreto.

En terapia buscaremos en primer lugar desarticular esto que “se tiene” a través de la concatenación en un sentido, en una historia, de algo que aparentemente no lo tiene. El sentido se pierde con la reedición de antiguos patrones en nuevos vínculos, donde decimos que la persona pierde el sentido de realidad porque las cosas cambiaron, la relación es otra, sin embargo se incurre en la repetición de aquel vínculo primario doloroso que lo marcó. Ante esto, vamos a la búsqueda de un sentido mítico, lo cual se distingue de lo que ante los ojos del mundo no tiene sentido en absoluto.

Como dice Freud, el psicólogo es una especie de arqueólogo, que se dedica a la reconstrucción. Para el abordaje del sentido del síntoma necesitamos de la reconstrucción de una historia de un relato. Dicho relato a menudo se presenta fragmentado, caótico, con poca coherencia y sobretodo poca palabra. Suelen presentarse historias de sufrimiento y silencio, en que la tarea de la transmisión ha visto dificultada.

En el origen de la vida, en el lactante, solo existen inervaciones corporales que él mismo no sabe qué son. El hambre o el frío producen incomodidad corporal, y por tanto llora. Es la madre quien dice “ah, tú tienes hambre, te voy a dar de mamar”. Cómo dice Bion, el niño envía elementos Beta, desorganizados, a la madre. Aquella devuelve elementos Alfa, organizados, precisos, y en forma de lenguaje. De esta manera el lenguaje va creando realidad.

En los pacientes con TDP se denota juntamente una falla importante de esta función. Y pareciera ser que así ha pasado también en generaciones previas. Solo en una reconstrucción exhaustiva puede darse cuenta de cuáles son los eventos que han propiciado un déficit de sostén atravesado por el lenguaje en la diada, y finalmente en sistemas más extensos.

La terapia pasa a ser algo tan importante como una primera experiencia con un otro que puede sostener las inervaciones corporales, la falta de sentido. Estos pacientes suelen molestarse mucho con los terapeutas ante cualquier signo de falla. El terapeuta puede experimentar rabia, impotencia, deseos de que el paciente no llegue, o que se acabe la sesión rápido. Estamos ante la reedición de una insuficiencia que el terapeuta debe poder pesquisar para utilizarla y no acceder a un nuevo vínculo fallido en la vida del paciente.

Sobrepasando toda esta intensidad de sentimientos es cuando se posibilita una nueva experiencia, ante un terapeuta que puede brindar sostén, seguridad y tolerancia ante las embestidas de vínculos frustrados y dañados.

No es necesaria una presencia de toda la familia para un abordaje transgeneracional, pero sí un abordaje en que el paciente no se sienta “caído” en una condición azarosa, sino en una cadena repetitiva de frustraciones, traumas o pérdidas, a veces inusitadamente antiguos. Abordamos el TDP en sus aspectos dinámicos, justamente, para dejar de repetir, ojalá de manera definitiva, luego de una experiencia vincular gratificante.