Por Ps. Romina Petersen

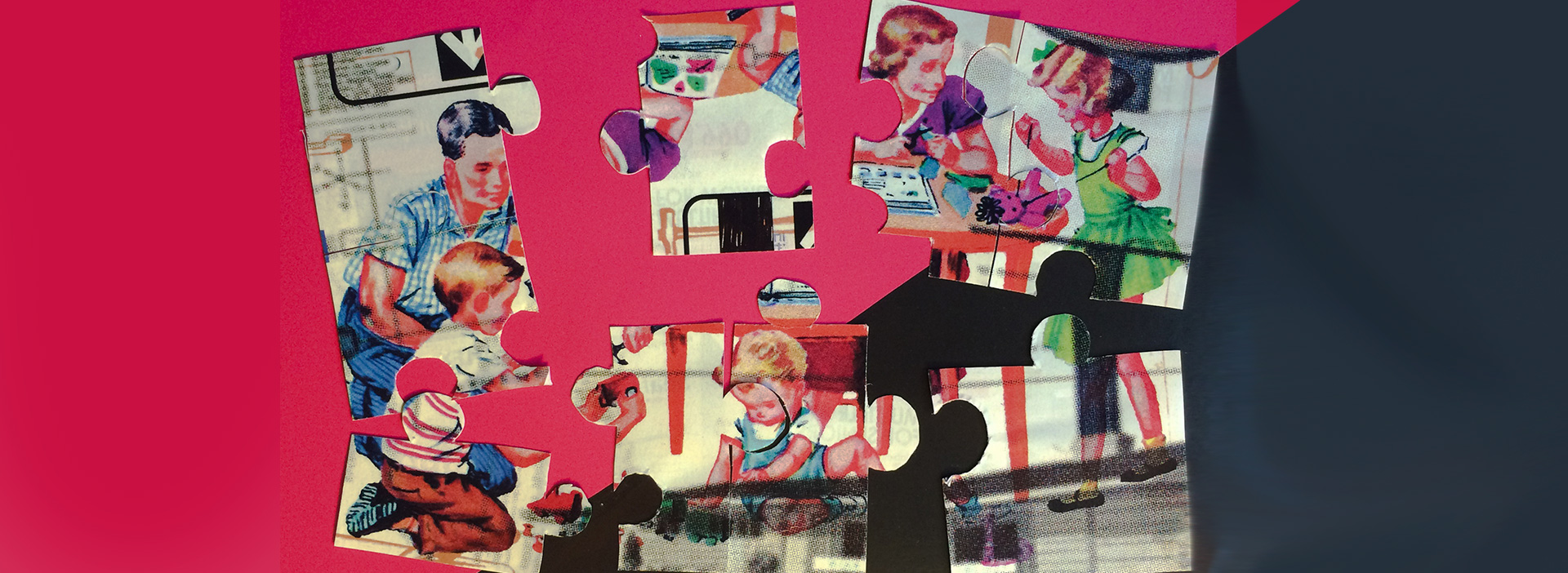

Una de las particularidades de la clínica infantil es que los niños y las niñas no acuden solos a la consulta. Son traídos por sus padres o cuidadores, muchas veces derivados por el colegio o por otros especialistas de la salud. Al recibirlos acogemos no sólo sus propias dificultades sino también las del mundo adulto que les rodea.

En este escenario, el cuerpo infantil nos habla de sus experiencias con esos otros que lo han ayudado a construirse como persona. A través de sus movimientos, sus enfermedades y sus accidentes, los cuerpos cuentan historias. De esta manera, los y las niñas -y muchas veces también los adultos- dicen lo que no han podido decir de otra forma, lo que está negado o sancionado decir, o lo que no logran entender. Desde este punto de vista, la sintomatología siempre puede ser remitida a la experiencia, pues tiene que ver con lo vivido. ¿Cómo ayudar a un niño o niña a poner en palabras eso que vive?

Se trata de dar un sentido a los síntomas, no querer simplemente curarlos. El efecto de sentido solo puede aparecer a través de un otro que es capaz de nombrar lo histórico vivencial que se asoma a través del síntoma. Esto quiere decir que quien presencia o acompaña esos comportamientos o malestares en la cotidianeidad es quien mejor puede nombrarlos, y esta palabra amplía las posibilidades de que un niño o niña pueda recibir lo que se le quiere decir.

Por este motivo, la inclusión de las figuras significativas al espacio clínico infantil es esencial, pues son portavoces de una historia compartida. Podemos entender las figuras vinculares significativas como todas aquellas voces que han rodeado al niño o niña, y que han participado en la construcción de su subjetividad; entre ellos encontramos generalmente a sus padres y madres. Pero, ¿cuál es el lugar otorgado a los padres y madres en el sistema de salud mental?

Me ha tocado encontrarme con padres y madres que se sienten enojados en muchos sentidos. Llegan a la consulta muy frustrados, sintiéndose ignorantes e impotentes respecto de sus hijos e hijas. En algunas oportunidades, ni siquiera están de acuerdo con la derivación del colegio o del médico, pero se sienten de algún modo obligados a traerles. En estos casos, o llegan con mucha rabia pues se sienten juzgados “malos padres” o bien llegan pasivos y sometidos a la palabra institucional. Muchas veces, han sido efectivamente desautorizados delante de sus hijos e hijas. Entonces encuentran muy limitadas sus posibilidades de decir a sus hijos, de contar con palabras que les ayuden a poner algún sentido a lo que se vive cotidianamente.

Para que nuestra palabra pueda tener valor, es el otro quien da ese valor. Tener voz significa poder tener un lugar desde el cual poder hablar. Una filósofa, Hanna Arendt, nos cuenta: antiguamente (en Grecia), para poder hablar como ciudadanos, es decir, para poder participar de lo político, las personas tenían que tener un lugar privado desde el cual poder hablar: tener una casa que era considerada como propia. Esto de la propiedad privada en este tiempo no está referido a la propiedad privada como hoy lo entendemos, desde el neoliberalismo, una casa comprada que es mía. Ella se refiere a un espacio que es privado e inviolable: un lugar privado, sentido como propio. Entonces, en ese tiempo, se respetaban las casas ajenas no porque esto significara meterse en un territorio que otro había comprado, sino que significaba violar la intimidad del otro y por lo tanto quitarle el lugar que a esa persona le permitía poder hablar y participar de lo político. Me parece muy interesante esta concepción, pues supone que las personas son libres y pueden hablar –es decir, participar de lo político- mientras tengan un lugar desde el cual enunciar. Una violación a lo privado es para Arendt una violación a algo fundamental del ser humano.

Tal vez el funcionamiento del sistema de salud mental no ha sido lo suficientemente pensado para que la palabra de los padres y madres pueda tener lugar y valor. En muchas instituciones de salud, los padres y madres se sienten juzgados y tienen la impresión de que no los escuchan ni los ayudan. Algunas instituciones (escolares, médicas, entre otras), nos exigen detallados informes, sin tener en consideración que aquello que acontece dentro de una consulta clínica es tremendamente privado. En muchas oportunidades ocurre que los niños y niñas muestran su malestar dentro del colegio, y como sus profesores se sienten sobrepasados e incapaces de ayudarles (entre otras cosas por la gran sobrecarga de trabajo que tienen), mandan a llamar a sus apoderados y se “enojan” con ellos. Me ha tocado ver relaciones muy conflictivas entre profesores y apoderados, y esto los niños y niñas lo perciben.

Una psicoanalista francesa, Caroline Eliacheff, señala: “no es posible respetar a un niño si no se respeta a sus padres, de los cuales ha surgido”. Esto no quiere decir validar todo lo que hacen los padres y madres. Quiere decir: no devaluarlos, porque si los devaluamos entones devaluamos al niño mismo. Quiere decir: establecer alianzas entre los adultos, para que los niños y niñas sepan que pueden confiar en ellos.

El trabajo que realizamos en Infancia y Familia está orientado desde una ética de la escucha y el acompañamiento. Pensamos que es el reconocimiento del dolor del otro y el respeto por cada uno de nuestros pacientes, lo que abre la posibilidad de brindar apoyo y ayuda.